Aktivitas kilang hayati tidak hanya terbatas pada biomassa pada daratan saja. Kilang hayati dikenal sebagai melakukan kegiatan yang terintegrasi antara proses konversi biomassa untuk menghasilkan produk-produk tertentu bahan bakar, dan bahan-bahan kimia dari biomassa sebagai koproduk kimia. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan dengan biomassa yang bersumber dari perairan. Perlu diketahui bahwa 71% permukaan bumi tertutup oleh air dengan < 1% merupakan air tawar. Berdasarkan luas lahan, biomassa dari perairan akan menjadi lebih banyak daripada biomassa di daratan. Biomassa yang tersedia terdiri dari tanaman laut: mikroalga dan makroalga serta hewan laut: ikan, krustasea, dan moluska. Ada beberapa keuntungan dari kilang hayati pada perairan, di antaranya adalah limbah yang tidak akan dikonsumsi manusia, mengurangi kendala lahan pertanian, pertumbuhan lebih cepat, kondisi pertumbuhannya tidak perlu banyak syarat, dan komponen yang memiliki banyak manfaat. Tentunya, kilang hayati untuk perairan ini masih harus menekan jumlah buangan (zero waste), meningkatkan nilai hasil produk sampingan, meminimalkan konsumsi energi, dan mengoptimalkan efisiensi proses kilang hayatinya.

Berikut ini adalah pemanfaatan biomassa perairan.

Alga

Alga adalah tanaman berklorofil yang hidup dalam air laut atau air tawar. Alga termasuk dalam divisi Thallophyta dan mengandung klorofil-a. Karena berklorofil, alga mampu mengubah karbondioksida menjadi biomassa dengan bantuan cahaya (fotosintesis). Alga terbagi menjadi mikroalga dan makroalga. Mikroalga merupakan organisme uniseluler dan prokariotik/eukariotik. Makroalga merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Rumput laut termasuk alga (makroalga) sebagai organisme plant-like. Makroalga terbagi menjadi alga coklat (Phaeophyceae), alga merah (Rhodopyceae), dan alga hijau (Chlorophyceae). Alga coklat mengandung pigmen xantofil (fukosantin) dan karotena yang membuatnya coklat, alga merah mengandung pigmen fikoeritrin yang membuatnya merah, dan alga hijaulah yang mengandung paling banyak pigmen klorofil (klorofil-a dan klorofil-b).

Perbandingan ukuran makroalga: Phaeophyceae > Rhodopyceae > Chlorophyceae

Contoh-contoh alga coklat:

- Alaria sp.

- Saccharina sp.

- Saccorhiza sp.

- Sargassum sp.

- Undaria sp.

- Famili Fucaceae

- Famili Laminariaceae

Contoh-contoh alga merah:

- Gracilaria sp.

- Gelidium sp.

- Gelidiella sp.

- Hypnea sp.

- Eucheuma sp.

- Porphyra sp.

- Kappaphycus sp.

- Palmaria sp.

Contoh-contoh alga hijau:

- Ulva sp.

- Caulerpa sp.

- Codium sp.

- Monostroma sp.

sp.

Rumput laut mengandung karbohidrat, protein, dan mineral-mineral sebagai nutrisi mayornya serta lipid dan vitamin-vitamin sebagai nutrisi minornya. Kandungan karbohidrat pada rumput laut dapat mencapai 76%. Karbohidrat hidrokoloid yang terkandung dalam rumput laut di antaranya adalah agar-agar, alginat, karagenan, fukoidan, dan laminaran. Yang merupakan polisakarida food grade adalah agar-agar (agarosa dan agaropektin), alginat, dan karagenan yang biasa ditemukan sebagai bahan makanan. Yang merupakan non-food grade polisakarida adalah fukoidan dan laminaran yang digunakan sebagai zat nutraceutical yang bermanfaat sebagai prebiotik. Selain itu, tentunya rumput laut juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Kemudian, protein yang ditemukan pada rumput laut berupa protein aktif (lektin dan fikobiliprotein) dan asam amino (esensial: lisin, treonin, triptofan, metionin; non-esensial: sistein, glutamat, glisin, arginin, dan alanin).

Kandungan-kandungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi beragam produk, baik pangan maupun nonpangan. Karbohidrat pada rumput laut bisa diolah menjadi bahan bakar alami bioetanol. Lipid pada rumput laut, meskipun tidak banyak, dapat dijadikan bahan bakar alami biodiesel selain bahan pakan. Jika ditemukan sisa rumput laut dari suatu pemrosesan, daripada dijadikan limbah tak berguna yang dibuang percuma, dari rumput laut dapat dibuat produk sampingannya. Memang, ada juga rumput laut dan alga yang dibudidayakan untuk keperluan bahan bakar dan mikronutrien lain yang dapat diekstrak dari rumput laut dan biasanya, mikroalgalah yang dibudidayakan untuk itu karena cenderung lebih mudah diolah. Untuk makroalga, biasanya makroalga perlu dikeringkan, dikecilkan ukurannya, dan disterilisasi sebagai bentuk pretreatment.

Berikut adalah pemrosesan rumput laut dari panen hingga penyimpanan beserta standar-standar untuk rumput laut konsumsi lalu proses kilang hayati untuk mengolah rumput laut yang tidak lolos standar konsumsi.

Gambar 1. Diagram Proses Pascapanen Rumput Laut

(Sumber: DJPB, 2015)

Gambar 2. Contoh Alat Pengering Rumput Laut Bertenaga Surya

(Sumber: Kadam dkk., 2015)

Gambar 3. Standar Mutu Rumput Laut Berdasarkan SNI 2690-2015

Gambar 4. Parameter Kualitas Rumput Laut

(Sumber: DJPB, 2015)

Gambar 5. Proses Produksi Biofuel dari Mikroalga

(Sumber: Medipally dkk., 2015)

Gambar 6. Biokonversi Mikroalga Menjadi Banyak Produk (Berlaku Juga untuk Makroalga)

(Sumber: Medipally, 2015)

Moluska dan Krustasea

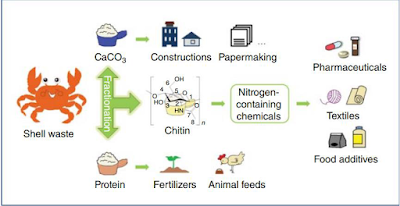

Moluska dan krustasea adalah binatang yang memiliki cangkang keras untuk melindungi bagian tubuhnya yang lunak. Di dalam cangkangnya terdapat bagian daging yang tentunya bisa dimakan. Bagian cangkang yang tidak bisa dimakan ini masih bisa dimanfaatkan agar tidak menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Kebanyakan cangkang moluska dan krustasea mengandung protein, kapur (CaCO3), dan kitin. Protein dari cangkang dapat diolah menjadi pakan hewan (darat dan laut), suplemen makanan, bumbu, dan obat-obatan. Kapur dari cangkang dapat diolah menjadi bahan bangunan dan ATK. Kitin dari cangkang dapat diolah menjadi kitosan yang digunakan dalam penelitian (mikro)organisme dan material tertentu.

Gambar 7. Produk Kilang Hayati Cangkang

(Sumber: Slide PPT Mata Kuliah Teknologi Kilang Hayati)

Proses pembuatan kitosan dari kitin yang terbuat dari cangkang:

- Dekolorasi

- Demineralisasi: Menghilangkan mineral, terutama kapur, dari cangkang dengan menggunakan larutan asam encer

- Deproteinasi: Mengurangi kadar protein dengan menggunakan larutan alkali encer dan pemanasan

- Deasetilasi: Melepaskan gugus asetil dari kitin

Ikan-ikanan

Ikan-ikan di perairan seringkali dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Sebagian besar ikan yang dikonsumsi terdapat di laut, lainnya di air tawar. Namun, pengolahan ikan sebagai bahan makanan tentu menghasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan menjadi produk sampingan supaya limbahnya tidak terbuang percuma. Baik ikan yang dibudidayakan maupun ikan liar yang ditangkap dapat diolah untuk menghasilkan produk-produk dari kilang hayati. Adapun ikan-ikan berkualitas rendah yang tidak bisa dikonsumsi dan tidak diterima pasaran pun bukannya tidak bisa dimanfaatkan dalam kilang hayati perairan.

Limbah-limbah ikan dapat diambil komponen makro (protein dan lipid) dan mikronya. Caranya adalah dengan melakukan hidrolisis enzimatik dan sentrifugasi agar didapatkan komponen yang diinginkan. Dari situ bisa didapatkan daging lumatan untuk surimi, protein hidrolisat, kolagen, gelatin, peptida, asam amino, enzim-enzim, dan minyak ikan. Minyak ikan ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar alami, suplemen nutrisi, atau pakan hewan (darat atau laut).

Protein yang menjadi salah satu komponen yang terkandung banyak dalam ikan dapat dibuat menjadi fish protein hydrolysate (FPH). FPH adalah protein aktif dari penguraian protein ikan dengan konversi enzimatik. Proses pembuatan FPH dilakukan dengan hidrolisis enzimatis menggunakan enzim papain menjadi peptida yang lebih sederhana. FPH mengandung asam amino, vitamin, dan mineral yang baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak, pupuk tanaman, dan suplemen makanan. Salah satu ikan yang menjadi sumber pembuatan FPH adalah ikan manyung/catfish (Arius thalassinus).

Ekstraksi FPH dari ikan manyung dilakukan dengan pengecilan ukuran dan pengeringan daging ikan. Ikan manyung berkualitas rendah disiapkan dan dibuat menjadi filet. Kemudian, filet ikan manyung direbus pada suhu 100°C. Daging ikan dicuci menggunakan air panas dan air dingin untuk menghilangkan bagian lemak. Selanjutnya, daging ikan diperas menggunakan alat white cloth mesh agar air dari daging keluar lalu digiling. Daging ikan yang telah digiling dicampurkan dengan enzim papain agar terjadi proses hidrolisis pada temperatur dan waktu tertentu. Setelah dihidrolisis, sampel daging dipanaskan pada suhu 75—800°C untuk menghentikan aktivitas enzim papain. Sampel daging dikeringkan dengan oven vakum. Setelah kering, sampel dihancurkan agar menjadi serbuk lalu diayak agar ukuran serbuk sama semua. Serbuk FPH disimpan dan dikemas dalam kemasan plastik polietilen yang bersegel.

Gambar 8. Diagram Alir Metode Ekstraksi FPH dari Ikan Manyung

(Sumber: Abraha dkk., 2017)

***

Begitulah gambaran kilang hayati pada perairan. Harapannya, pengetahuan mengenai kilang hayati pada perairan ini dapat membantu untuk mengurangi limbah produk dari perairan. Semoga implementasi kilang hayati pada perairan ini dapat menjadi nyata dan dikomersialkan di masa depan demi terlaksananya keberlanjutan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

[BSN] Badan Standardisasi Nasional. (2015). Standar Nasional Indonesia: Rumput Laut Kering (SNI 2690-2015). Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

[DJPB] Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. (2015). Petunjuk Praktis Mengelola Pasca Panen Rumput Laut. Diakses dari http://www.djpb.kkp.go.id/arsip/c/265/PETUNJUK-PRAKTIS-MENGELOLA-PASCA-PANEN- pada 16 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

[DJPB] Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. (2015). Cara Praktis Memanenan Rumput Laut yang memenuhi Standar Kualitas. Diakses dari http://www.djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/261/CARA-PRAKTIS-MEMANENAN-RUMPUT-LAUT-YANG-MEMENUHI-STANDAR-KUALITAS/ pada 16 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

Abraha, B., Mahmud, A., Samuel, M., Yhdego, W., & Kibrom, S. (2017). Production of Fish Protein Hydrolysate from Silver Catfish (Arius thalassinus). MOJ Food Processing and Technology, 5(4), 329—335.

Kadam, U. K., Alvarez, C., Tiwari, B. K., O'Donnell, C. P. (2015). Processing of Seaweeds. In Seaweed Sustainability: Food and Non-Food Applications, (pp. 61—78). San Diego, USA: Academic Press.

Kim, J. K., Yarish, C., Hwang, E. K., Park, M., & Kim, Y. (2017). Seaweed aquaculture: cultivation technologies, challenges and its ecosystem services. Algae, 32(1), 1—13.

Medipally, S. R., Yusoff, F. M., Banerjee, S., & Shariff, M. (2015). Microalgae as sustainable renewable energy feedstock for biofuel production. BioMed research international, 2015, 1—13.

%20-%20Pemantauan%20keselamatan%20dan%20keberjalanan%20uji%20sesuai%20prosedur%20(S.png)